Iban a la aventura, con un contrato de dos años como trabajadoras domésticas. Y después, pasado ese tiempo, eran libres de regresar. Pero no pudieron volver de Australia durante décadas. Primero, porque el billete de vuelta les costaba lo que ganaban en años de trabajo. Segundo, porque la soledad era tan inmensa para ellas que muchas enseguida aceptaron, con mayor o menor convicción y fortuna, la propuesta de matrimonio de hombres que habían llegado unos años antes. En Sídney, en Melbourne, en Adelaida, en Brisbane, ellas acabaron asentándose, implicándose socialmente, formando familias y fundando sus propios lugares de encuentro para combatir la nostalgia y el desarraigo. Llegaron a inaugurarse enormes clubes españoles en varias ciudades, y hasta frontones de pelota vasca y gure txokos, y más tarde centros gallegos, y hubo fiestas con paella y sangría, y torneos de fútbol y hasta romerías del Rocío en plena Oceanía. Durante seis décadas, las españolas se han seguido citando los sábados en el Centennial Park de Sídney.

“El verdadero engaño estuvo en la imposibilidad de pagarse el billete de vuelta”, concluye Natalia Ortiz, investigadora de estas expediciones

Iban a la aventura, con un contrato de dos años como trabajadoras domésticas. Y después, pasado ese tiempo, eran libres de regresar. Pero no pudieron volver de Australia durante décadas. Primero, porque el billete de vuelta les costaba lo que ganaban en años de trabajo. Segundo, porque la soledad era tan inmensa para ellas que muchas enseguida aceptaron, con mayor o menor convicción y fortuna, la propuesta de matrimonio de hombres que habían llegado unos años antes. En Sídney, en Melbourne, en Adelaida, en Brisbane, ellas acabaron asentándose, implicándose socialmente, formando familias y fundando sus propios lugares de encuentro para combatir la nostalgia y el desarraigo. Llegaron a inaugurarse enormes clubes españoles en varias ciudades, y hasta frontones de pelota vasca y gure txokos, y más tarde centros gallegos, y hubo fiestas con paella y sangría, y torneos de fútbol y hasta romerías del Rocío en plena Oceanía. Durante seis décadas, las españolas se han seguido citando los sábados en el Centennial Park de Sídney.

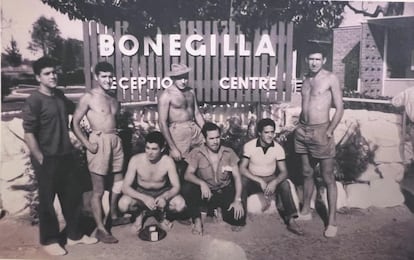

Todo empezó a principios de los 60 y podría inspirar una larga serie televisiva. Eran chicas reclutadas en pueblos de Euskadi, Navarra, Asturias, Cantabria, Galicia, y más tarde la Meseta, por instituciones católicas del franquismo en el bautizado como Plan Marta. Empezaron a llegar allá después que los muchachos cosechados también, mayormente, en el País Vasco y Cantabria a través de la Operación Canguro (1958-1963). Ellos iban para alimentar de mano de obra buena y barata las plantaciones, especialmente de caña. Ellas eran las “martas” o “marthas”, y estaban llamadas a convertirse en perfectas empleadas domésticas, como la figura bíblica o como la clase descrita por Margaret Atwood en El cuento de la criada. Los unos y las otras inocularon vida y trabajaron en la construcción de un país que estaba, en buena parte, todavía por hacer y en grave alarma poblacional.

Después de la Segunda Guerra Mundial, por Australia empezó a extenderse el lema “repoblar o perecer”. Pero no valían todos los colores de piel. Ni el negro de los nativos, ni el amarillo de los vecinos de Oriente, que por otra parte eran vistos como una amenaza que presionaba desde territorios superpoblados. La élite blanca quería nutrirse de occidentales, preferiblemente ingleses, holandeses, americanos, alemanes, polacos. Los mediterráneos, no obstante, podían aportar una necesaria mano de obra. En las escalas que hacían, durante los tres días que llevaba el viaje, a los aviones de las martas se incorporaban italianas y griegas que “iban para casarse, o que ya habían sido casadas por poderes”, describe desde Sídney, en conversación telefónica, Natalia Ortiz Ceberio, coordinadora de Estudios Hispanos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW). Para ella, “el verdadero engaño” de las autoridades a las españolas “estuvo en que nadie las informó de lo que costaba regresar… de lo imposible que iba a ser pagarse el billete de vuelta”, que rondaba las “3.000 pesetas”.

“Sin inmigración, el futuro será incómodo y breve. No sobreviviremos como nación”, advertía en sus discursos el ministro para la Inmigración, Arthur Calwell, tal y como reflejan Javier Castro y Ortiz Ceberio en el documental El avión de las novias. Al mismo tiempo, en los rotativos australianos de la época se publicitaba al español como “pueblo culto y orgulloso”. La catedrática de la UNSW es autora de diversos trabajos sobre el sentimiento de identidad de los emigrantes y sobre los viajes de las españolas, como El Plan Marta (1960-63), un libro publicado por Dykinson con edición de María Pilar Rodríguez. La investigadora empezó a rastrear historias de martas hace más de una década, después de leer en otro volumen, Operación Canguro, de Ignacio García, que había habido un vuelo de mujeres tras una primera experiencia migratoria con hombres, que viajaban en barco. Desde entonces, Ortiz Ceberio —emigrada a Australia de origen vasco y fundadora del Festival de Cine Español, que dirigió durante 15 años tanto en Australia como en Nueva Zelanda— acabó descubriendo en archivos de la Conferencia Episcopal que, en realidad, “habían sido al menos 17 vuelos”.

Desde el primer viaje, el 11 de marzo de 1960, “en tres años arribaron 815 martas», de las que la autora ha localizado y entrevistado a más de 100. Algunas firmaron sin entender el contrato. Muchas no eran capaces ni de situar en el mapa aquel país de la cara opuesta del globo. La maleta de Josefina González iba sin dirección: en la etiqueta solo puso su nombre y “Australia”, pero llegó con ella el 14 de julio de 1960. Lo cierto es que ni ella ni sus compañeras conocían su destino. A lo largo de los años fue variando el método, pero las del principio recuerdan que las llevaron a una iglesia, las pusieron en fila y empezaron a entrar las señoras australianas a elegir qué chica se llevaban para servir en casa, “como ovejas en el mercado”. Las que no se fueron con familias las llevaron a trabajar a congregaciones católicas.

Jóvenes sin casar, sanas y oficialmente católicas

La maquinaria arrancó tras una visita a España, en 1959, del cardenal primado de Australia, y en la leva se implicaron los consulados, el Instituto Español de Emigración, la Conferencia Episcopal de Migraciones y un tupido sistema sanguíneo que llegaba hasta las parroquias más remotas a través de Acción Católica y las Juventudes Obreras Cristianas. Las candidatas, primero, eran seleccionadas aquí. Tenían que ser jóvenes sin casar, sanas y oficialmente católicas. Pero unas cuantas no eran, en realidad, tan devotas como se deseaba y lo que anhelaban era liberarse de la rigidez familiar y los patrones femeninos que inculcaba el Franquismo. Algunas eran madres solteras que dejaron a sus hijos en España con la idea de llevárselos después.

Pasaban un examen médico y un cursillo “de capacitación” en el convento de las Madres Reparadoras de Madrid en el que eran aleccionadas en el eficiente servicio doméstico, en las costumbres y horarios propios de Australia y en un inglés de supervivencia para una housekeeper: bastaba con saber que cuchara se decía spoon y fregona, mop. Lo importante era nombrar los más elementales enseres de cocina y limpieza, porque lo demás, si su vida iba a ser eminentemente doméstica, no importaba. Los chicos que habían ido a cortar la caña, por el contrario, habían recibido un Manual del buen inmigrante, mucho más completo, que podían aprender durante el mes de viaje en barco.

Mari Paz Moreno cuenta en el documental que ella se apuntó, precisamente, porque “quería aprender inglés”. Era una joven con formación, trabajaba en Europa Press, y tenía ansia de mundo. Al llegar allá, descubrió que el ambiente urbano era “un cementerio” en el que, a las seis de la tarde, ya no había donde “tomar un café”. Pero a cambio, concluye, “en muchas cosas” Australia “era un país con futuro”, Mientras que España, entonces, “era un país con pasado”. La historia de Australia se escribió así con los nombres, entre millares de españoles, de mujeres como Carmina Álvarez Patallo, Juli de la Rosa, Puri Paredes, Mari Cruz Vázquez, Maruja Vesuña, Irene González, Cruz Pereira, Ana María Godino, María José Ugarte, Teresa Santamaría, Leontina García, Genoveva Mateo, María Cruz del Álamo, Julia González o Begoña Zubiaur, y de hombres, como Francisco Javier Montero, Urano Mateo o Eulogio Altuna, que a sus 93 años, y ya de vuelta en Donostia, es el recuerdo vivo de los cortadores de caña.

Ortiz Ceberio explica que “las primeras no pagaron el billete” de ida. Mientras que las siguientes, tras el efecto llamada, “tenían que costear una parte”. El resto corría a cargo de las diferentes Administraciones interesadas en esas migraciones. Si se morían de pena y querían regresar antes de los dos años, las martas tenían que pagar su deuda, además del pasaje de vuelta. Pese a todo, para muchas la perspectiva en España no era mejor y cuando se acabó el convenio entre países “había cientos y cientos de mujeres” en espera, “pidiendo venir a Australia”, cuenta la investigadora.

Normalmente, las que ya estaban “se habían callado” lo mal que lo llegaron a pasar sirviendo en casas, en un país cuyo idioma desconocían. Para dar “apoyo espiritual” y ayudar a las martas con los problemas que surgieran en el trabajo, o bien cuando su ánimo flaqueaba, la Iglesia envió a tres “hermanas laicas”: Paquita Bretón, María Luisa Erro y Mari Carmen Cervera. Allí se conoce como “mal del inmigrante o mal de Australia”, señala la catedrática, la “depresión” y la “desesperación” por estar “lejos de todo”. Sin escapatoria en la isla, a una distancia “imposible de vencer”.

Feed MRSS-S Noticias